こんにちは!まどい代表たっちゃんです。

まどいの子育てコラムでは、子育て世代が「幸せな子育て時代」を送ることができるように、日々の子育てがちょっぴり楽しくなる方法をお伝えしていきます♪

学校の先生に連絡するのって、どうしても気を遣ってしまうんだよね・・・

そうだよね〜 先生って忙しそうだもんね…

でも、先生とのコミュニケーションはとても大事なので、うまくいく方法をお伝えするよ!

小学校の先生に連絡を入れるのって結構悩みますよね。

このくらいで連絡して迷惑じゃないかな? とか、クレームって思われないかな?とか。。

しかし、小学校の先生といえど一人の人間です!コミュニケーションのポイントをおさえておけば大丈夫!

元小学校教師(10年)で、現在は公立学童が90%以上の福岡市内で満員御礼の民間学童を運営するたっちゃんが、小学校の先生とのコミュニケーションで押さえておきたいポイントをズバリお伝えします!

目次

【基本の心得】小学校の先生への連絡は、日頃からの信頼関係づくりが命

小学校の先生に連絡するときにもっとも重要なのは、「大人同士の関係性」です。

そんな正論もちろんわかってるから、さっさと役にたつ連絡方法教えてよ!

ごめんごめん笑

でもここが一番大事なところだから、ぜひ最後まで聞いてください(>人<;)

大人同士の関係性がもっとも大切。

なぜなら、ほとんど知らない相手に対して、気軽な質問や大切な子どもに関する相談などできるはずがないからです。

ある程度お互いのことを知り、尊重しあえる関係性ができていると、多少のミスや行き違いも許容できます。

それに対して、お互いのことをほとんど知らず、関係性をつくる努力もしていない状態にあると、些細なミスを許容できずに相手に対して腹を立てたり、もしかしたら認識の違いが積もりに積もって、大きく爆発する結果にもなりかねません。

親も学校の先生も、子どもの成長を願うという点において、同じ目標に向かって進んでいることは間違いないはず。

だから、まずは相手のことを信頼して、気軽に話ができる関係性の構築に力を入れることを最優先にすると良いです!

電話や連絡帳で好印象を与える保護者の共通点

なるほどたしかにそうだよね!

でも実際には、どうやって関係性を作ったらいいと?

よくぞ聞いてくれました!

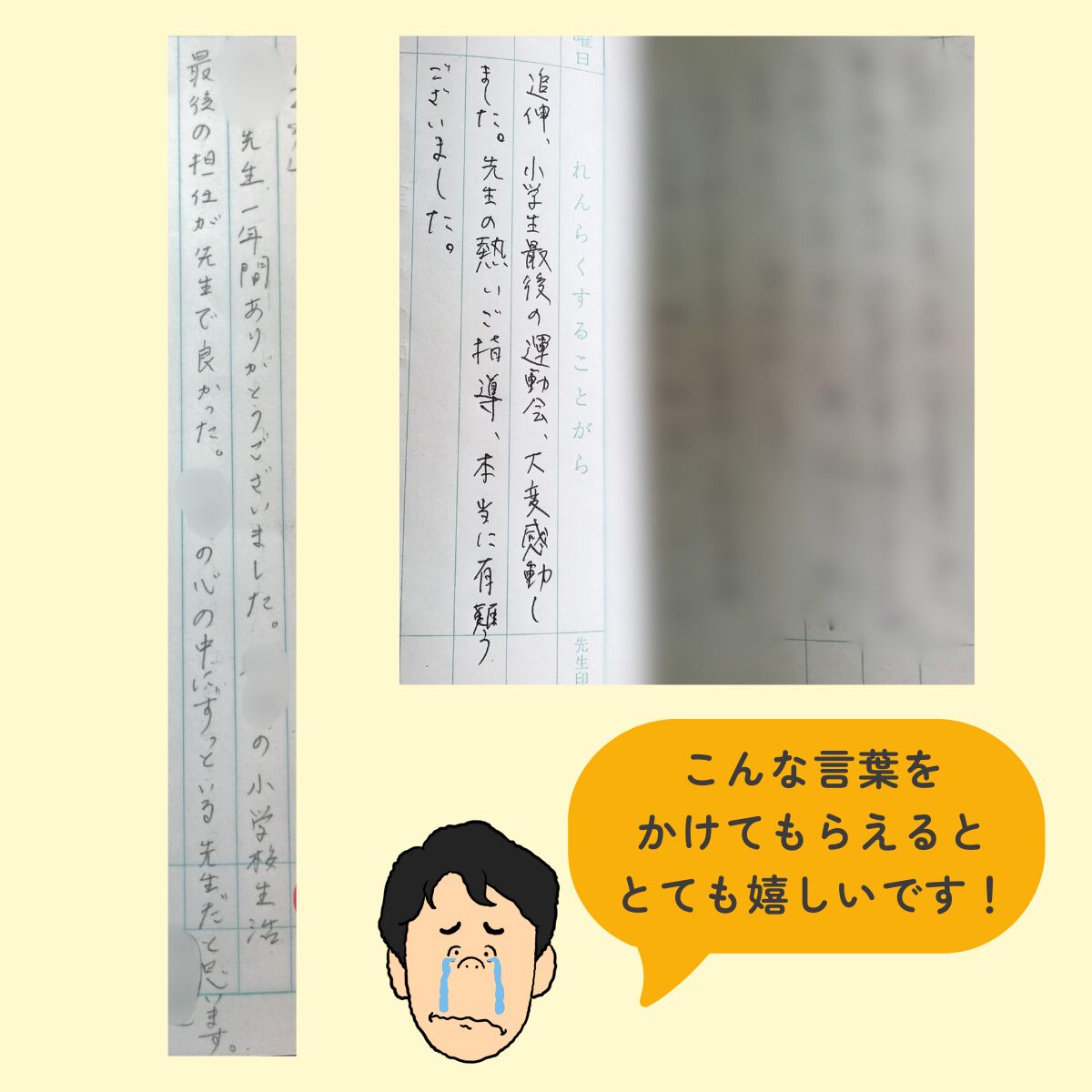

学校の先生との信頼関係を構築するには、まず先生に感謝を伝えたり褒めたりして、先手を打つことです!

なぜなら、学校の先生というのは、褒められることが正直少ないから。毎日5時間6時間と異なる教科の授業をして「あたりまえ」。学級にトラブルがなく一日無事に終えて「あたりまえ」。朝早くから、夜遅くまで学校で働いて「あたりまえ」・・・

このような状況下にあることが多いので、保護者から肯定的な言葉をかけられると、とても嬉しいんです!

以前、たっちゃんが小学校の先生をしていたとき、保護者の方々からいただくお電話や連絡帳・お手紙の中でも特に印象に残っているものには共通点があります。

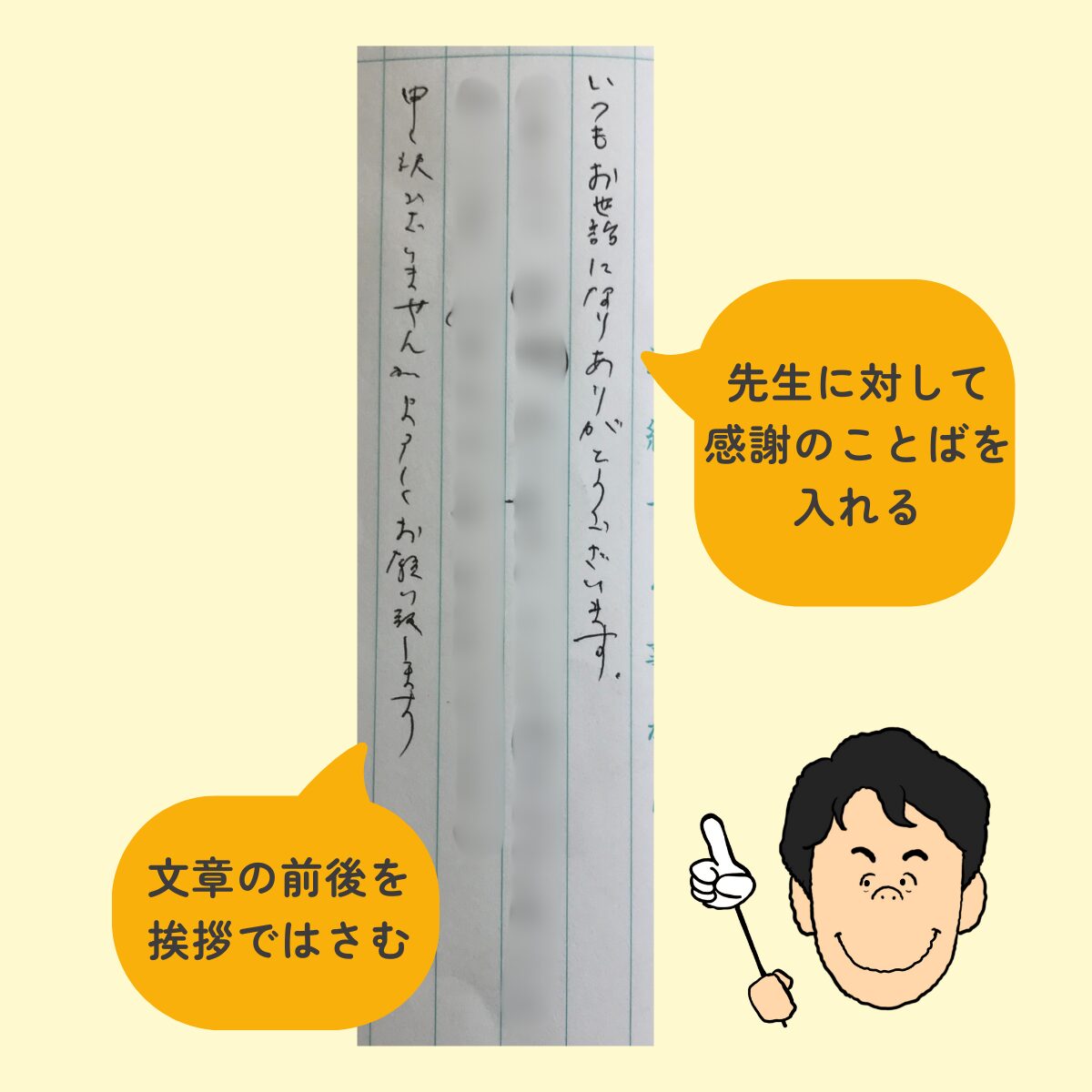

それは、必ず「要件に加えて挨拶や感謝が述べられている」ということです!

え?!

そんな当たり前のこと?それくらいみんなやってるんじゃないの??

だと思うでしょ?!

ところがどっこい!ほとんどの保護者が「要件のみ」書いてるよ!

「いつもお世話になっております」「いつもありがとうございます」「いつも○○(子どもの名前)が楽しく過ごしています」

など、一言はいるだけで先生が受け取る印象がまったく変わります。

「連絡帳を書くときって、大体急いでいるから・・・」というお気持ち非常によくわかるんですが、たった一言を付け加える数秒間で、先生との信頼関係を築くことができるのであれば、それは一手間かける価値があると思いませんか?

自分の子どもの、「子育ての主人公」は親自身です。そのために先生との良好な関係構築は必須なので、ぜひ「先生に感謝を伝える・褒める」をやってみてください!

忙しい先生に電話する時間帯はいつ?小学校への連絡マナー

学校の先生にちょっと聞きたいことがあるんだけど、何時ごろ電話したらいいかな?

忙しそうだから電話するのもタイミングが難しくて・・・

たしかにそうだよね!

内容にもよるから、目的にわけて説明するね!

学校の先生に電話をする際は、時間帯を意識するとスムーズです!

担任の先生に用事がある場合は、下校時刻の15分後〜17:00(学校によっては終業時刻が10分前や15分前の学校もあります)

それ以外の先生に用事がある場合は、朝の9:00以降であれば大体大丈夫です!

担任の先生は基本的に授業をしていて教室に居るので、電話で話すことができる時間帯がどうしても限られてきます。なので、質問内容が例えば行事の日程や終了予定時刻の確認・体調やケガ病気、食物アレルギーに関する相談といった担任の先生以外でも回答できそうな内容であれば、担任の先生以外の先生(教頭先生や教務主任、養護教諭・栄養教諭の先生方)に電話をかけるイメージで、日中のお電話が可能です。

担任の先生の場合は、予定している下校時刻から15分ほどすれば職員室に戻っている可能性が高いので、そのくらいの時間を目処に電話をかけると、スムーズに繋がると思います!(ただし、放課後も研修や打ち合わせが入っていることも多いので、必ずしもお電話可能なわけではありません。)

もしその時話せなくても、折り返し電話をいただけるように、電話口で対応してくださった方にお願いすると大丈夫です!

最近は、電話の問い合わせ窓口を設けない企業も増えてきています。学校でも担任の先生と電話で話すのは時間的制約が多く難しい側面がありますが、必要だと思ったらぜひ先生と直接話をしてみてください。その際、先に述べたような時間帯を意識することや、挨拶・感謝の言葉を盛り込むと、お互いに気持ちの良いコミュニケーションを取ることができると思います。

連絡帳の書き方決定版:担任の先生が返信しやすい「質問テンプレート」

電話は確かに時間帯の制約があるけど、連絡帳だったらいつでも見れるからいいよね!

そうだよね!

ただ、先生も一日中授業をしているから、子どもが帰るまでに連絡帳を返信するのは結構至難の業なんだ。

だから、先生が返信しやすい連絡帳の書き方を教えるね!

連絡帳は、保護者と学校の先生との連絡ツールです。

上手に使うには、次の3つのポイントをおさえてみてください♪

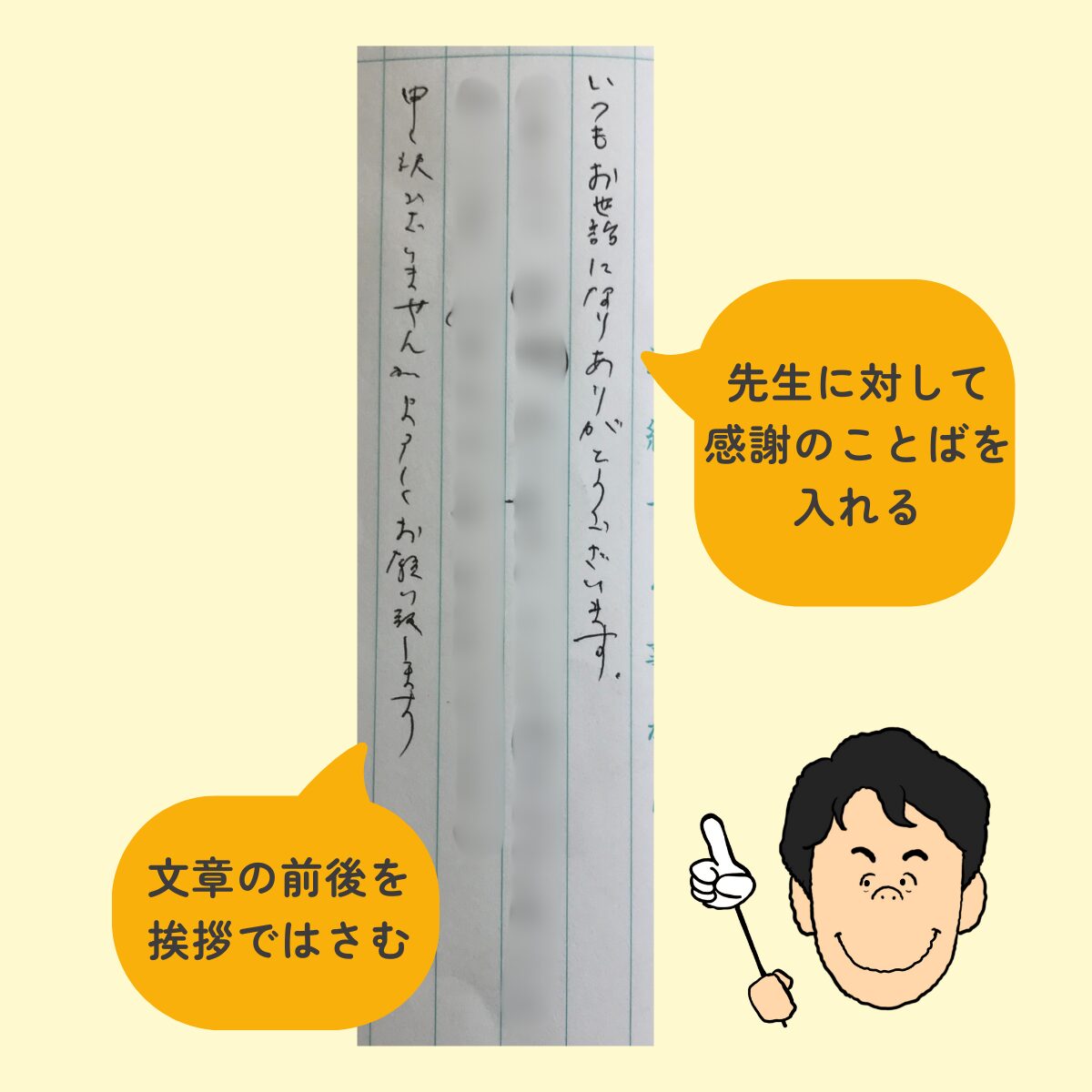

連絡帳活用のポイント① 冒頭で挨拶・感謝を伝える

先ほどもお伝えしたように、連絡帳では挨拶や感謝の文言が必須です。

なぜなら、先生は連絡帳に何か記載があると「ドキッ」とするからです。

先生を続けていると、保護者の方からご意見いただくことも多々あります。それは思った以上に先生の心に残り続けています。

なので、連絡帳に記載があると「何か言われる!」とどうしても身構えてしまいます。

だからこそ、その気持ちをほぐす一言を冒頭に入れると、先生にも安心して連絡帳を読んでもらえます。

子どもの成長を願う点では、目的は一緒。

だからこそ、こうした心遣いで先生との良好なコミュニケーションを、保護者サイドから築いていきたいものです。

連絡帳活用のポイント② 「お返事いつでも大丈夫です!」「返信不要です!」のように、返事の希望有無・期限を明確に記す。

連絡帳を書いて、先生に何かを依頼するときは、道筋を丁寧に示すことが大切です。

ところで小学校の先生って、いつ連絡帳に返事を書いていると思いますか?

一番多いのは、休み時間(朝休み・中休み・昼休み)と給食時間です。

しかしながら、休み時間は子どもと一緒に過ごしたい、給食時間もゆっくり食事をとりたい(給食指導ももちろんあります)ので、連絡帳を書くことを優先するならば、自ずとその時間を削ることになります。

先生は子どもと一緒に過ごす時間や食事の時間を削って連絡帳の返信をするので、少し猶予を持たせたり、内容が伝われば十分である旨を明記すると余裕を持ってもらえます。

例えば面談の日程変更や、子どもの困りごとを相談したいときなど、即座の対応が難しそうな場合は、「お返事はいつでも大丈夫です!」「○日前に教えていただけると助かります!」「お電話でのお返事でも可能です!○時ごろだったらお電話大丈夫です!」のように記載しておくと非常に親切です。

また、体育の見学や持ち物などについて「お返事は不要です!いつもありがとうございます!」のように締めくくると、先生のサインを見れば内容自体の確認をしてもらったかどうかは保護者サイドも確認できると思います。

このように、連絡帳を書く際は、内容を確認してもらった後の希望するアクションまで明記すると親切です!

連絡帳活用のポイント③ 目的に応じて、連絡帳以外の選択肢も改めて検討する。

連絡帳は、お互いの時間を合わせずともコミュニケーションが取れるので、非常に便利なツールです。

しかし、あまりに長い文章だと、読み手の負担も増大します。

そこで、目的に応じて連絡帳以外の選択肢を再検討することも考えてみてはいかがでしょうか?

例えば、感謝を伝えることをメインに据えるのであれば、お手紙や一筆箋は便利です。

参観日のあと、運動会などの行事のあとなど、先生に対して感謝を伝えるといった場面が考えられます。

他にも、ちょっと文章にすると長くなりそうだなと思う場合は、電話の方が双方向のコミュニケーションが取れるので良いかもしれません。

このように、目的に応じてコミュニケーション手段を選択するとスムーズなやり取りにつながります。

まとめ 先生とのコミュニケーションを楽しんで、子どもの成長に繋げよう!

小学校の先生との信頼関係を保護者サイドから意識的に構築していくことは、お子さんの成長に大きく寄与します。

なぜなら、大人同士の良好なコミュニケーションを、子どもはよく見ていて、自然と真似してお手本にするからです。

お家で先生のことを褒めていたら、子どもの先生に対する好感度は上がります。

それに対して、お家で先生の悪口を言っていたら・・・

いわずもがなですよね。

お読みいただいている皆様が、様々な手段を駆使して、小学校の先生と良好な関係を築けることを切に願っております。

最後までお読みいただきありがとうございました!

ちなみにまどいでは、あらゆる子育ての悩みに対応するサポートを実施中です。

ご家族の状況に合わせて支援できるので、子育てちょっと悩んでるな〜と、少しでも気になった方はぜひ下の記事もご覧ください♪